Einsame Studierende sind in der Gesellschaft nicht vorgesehen. Selbst Betroffene erkennen das Gefühl oft nicht als das, was es ist. Nie wieder so enge Freundschaften, nie wieder so legendäre Partys, nie wieder so viel Freiheit und freie Zeit – das erwarten viele junge Menschen von ihrem Studium. Einsamkeit kommt in diesem Zusammenhang einfach nicht vor. Durch die Corona-Pandemie ist das Thema plötzlich sichtbar geworden und wirft Fragen auf: Was sind die Ursachen und Folgen von Einsamkeit bei Studierenden? Welche Rolle spielt dabei die Pandemie? Und was können Hochschulen tun, um dem Problem entgegenzuwirken?

Fehlende Resonanz unter Studierenden

Lebensübergänge können biographisch geplant, erwartbar sein. Das Studium zum Beispiel. Gesellschaften stellen sich darauf ein, dass Menschen dann in eine neue Lebensphase eintreten, vielleicht Begleitung brauchen. „Das gilt insbesondere für Übergänge, die negativ bewertet oder gedeutet werden. Daher rechnet kaum jemand mit der Einsamkeit von Studierenden. Das Studium gilt in der Regel als positiver Neuanfang, als eine Phase im Leben, in der man etwas ausprobiert und viele neue Leute kennenlernt. Diese Vorstellung verhindert, dass Vorsichtsmaßnahmen gesellschaftlich koordiniert und strukturiert werden, um Studierenden diese Einmündung zu erleichtern“, erklärt Dr. Marie-Kristin Döbler, die als Soziologin in den Bereichen Paar-, Familien- und Alter(n)ssoziologie forscht und lehrt. Darüber hinaus beschäftigt sie sich insbesondere mit Kontexten, in denen Lebensübergänge bewältigt werden müssen – wie etwa dem Studium.

Nicht nur gesellschaftliche Normvorstellungen über diese Lebensphase führen zu bestimmten Erwartungshaltungen. Anders als in der Schule kann sich an der Universität jede:r einen Studiengang aussuchen. Doch die Hoffnung, dort auf Gleichgesinnte zu treffen, erfüllt sich nicht für alle: „Nur weil man sich für ein gemeinsames Studienfach interessiert, heißt das noch lange nicht, dass man damit das Gleiche erreichen will. Die Zielsetzung hinter dem Studium ist viel wichtiger als die Wahl des Studienfachs“, sagt Döbler. Das gilt vor allem für Studiengänge, die eine Vielzahl von Berufsmöglichkeiten eröffnen. Ein Beispiel an der Universität Passau: Kulturwirtschaft.

Von einer ‚Nicht-Vergemeinschaftung‘ spricht Döbler nicht nur im Hinblick auf die Masse der Studierenden, die sich in den Hörsälen tummeln, sondern auch wegen der entstehenden Konkurrenzsituationen. „Es geht nicht nur darum, dass viele das Studium nicht schaffen, sondern dass viele das Studium nicht schaffen sollen, weil die Berufsmöglichkeiten zu wenige sind. Die dadurch entstehende Konkurrenz ist nicht unbedingt förderlich für eine positive, empathische Resonanz“. Dieses Problem trete zum Beispiel häufig in technischen Studiengängen auf.

Zwei Seiten einer Medaille

Einsamkeit kann für die Betroffenen schwerwiegende psychische und physische Folgen haben. Gleichzeitig sind die Folgen für die Gesellschaft nicht zu unterschätzen: Einsame Menschen engagieren sich weniger, was gerade in Demokratien zum Problem werden kann, oder fühlen sich ausgeschlossen und abgehängt, was sie anfällig für populistische oder extremistische Strömungen machen kann.

Und auch die Universitäten sind von der Einsamkeit der Studierenden betroffen. „Es gibt Systeme, die Einsamkeit in Kauf nehmen, weil die Isolation dazu führen kann, dass man sich nicht auf andere Menschen, sondern auf die Inhalte des Studiums konzentriert.“ Solche Systeme möchte Döbler nicht propagieren und ist froh, dass die deutschen Hochschulen einen anderen Weg gehen. In Ländern wie Südkorea ist das anders. Dort entscheidet die zentrale Abschlussprüfung jedes Jahr über den weiteren Lebensweg der Schüler:innen: „Man kann sich vorstellen, was im Vorfeld des Prüfungstages passiert. Es braucht sicher viel soziale Abgeschiedenheit, um so eine Leistung zu erbringen.“

Einsamkeit kann aber auch ein anderes Extrem hervorbringen: Starke Leistungs- und Motivationseinbrüche, die in hohen Abbruchquoten enden können. Die Studierendenbefragung Stu.Di.Co kommt zu dem Ergebnis, dass einsame Studierende häufig ein geringeres Wohlbefinden, weniger sozialen Rückhalt, eine höhere psychische Belastung und verstärkte Zukunftsängste erleben. „Man profitiert vom Austausch mit anderen Studierenden, man beflügelt sich gegenseitig, man bildet Lerngruppen. Wenn das durch sozialen Ausschluss oder gar Isolation nicht passiert, fehlt ganz viel.“, sagt Döbler. Hochschulen sollten nicht nur als reine Bildungsinstitutionen, sondern auch als sozialer Ort gesehen werden, denn „das Studium ist nicht nur eine inhaltliche Ausbildung, sondern soll auch etwas fürs Leben lehren“.

Corona als Chance

Im Jahr 2020 hat die Corona-Pandemie den Alltag aller Menschen auf den Kopf gestellt. Besonders die Schulen waren in den Medien stark vertreten, wenn es um die notwendigen Veränderungen ging. Studierende fühlten sich oft allein gelassen – und einsam. Eine Studie der Universität Heidelberg aus dem Jahr 2018 zeigt, dass sich 7,7 Prozent der Studierenden emotional sehr einsam und 3,3 Prozent sozial sehr einsam fühlten. Um die Auswirkungen der Pandemie auf die Studierenden zu dokumentieren, hat die Universität Hildesheim Stu.Di.Co ins Leben gerufen, eine Studierendenbefragung, die in den folgenden drei Jahren jeweils einmal durchgeführt wurde. Im Jahr 2021, als die Vorlesungen fast ausschließlich digital stattfanden, fühlten sich 37 Prozent der Befragten einsam. Im darauffolgenden Jahr begann die Rückkehr zu Präsenzveranstaltungen, aber weiterhin gaben etwas mehr als 25 Prozent der Befragten an, einsam zu sein.

Es sei wichtig, diese Zahlen richtig einzuordnen, so Döbler. „Aus meiner Sicht ist die Einsamkeit bei Studierenden, die während Corona ihr Studium begonnen oder die Universität gewechselt haben, besonders groß.“ Sich digital kennenzulernen sei viel schwieriger, als bestehende Freundschaften zu pflegen. „Studierende, die schon vor Corona an der Universität waren, haben einen gewissen Vorsprung.“ Und dieser soziale Vorsprung zeigt sich jetzt, bei der Rückkehr ins Präsenzstudium: Die sozialen Kompetenzen, die man braucht, um Menschen in einem Hörsaal oder Seminar kennenzulernen, sind ganz andere als die, die in einem Zoom-Call benötigt werden. Studierende, die während des Online-Betriebs ins Studium eingestiegen sind, gehören deshalb zu den „Kohorten, die heute noch mehr über Einsamkeit berichten als diejenigen, die jetzt mit dem Studium anfangen oder schon vorher angefangen haben“, erklärt Döbler.

Die Pandemie hat die Einsamkeit der Studierenden verstärkt, aber auch sichtbar gemacht. Ein Thema, das lange Zeit als Tabu galt, findet mehr Gehör und vor allem konkrete Ansätze, wie man damit umgehen kann. Das stimmt Döbler positiv: „Das ist ein Phänomen, das wir im Moment noch sehen, das aber vielleicht auch ein bisschen rückläufig ist. Weil man erkannt hat, dass man genau an diesen Stellen nacharbeiten muss. Gerade durch Corona hat man gemerkt, wie wichtig diese persönlichen Gespräche sind. Dass zwischen zwei Leuten, die nebeneinander sitzen, ein ungezwungenes Gespräch entstehen kann, dieses sozial so wichtige Tuscheln. Das kann vergemeinschaften und findet nicht statt, wenn es nur einen allgemeinen Chat gibt“.

Dennoch gibt es auch Dinge, die seit dem Online-Betrieb noch nicht wieder so richtig in Gang gekommen sind: Die studentische Mitverwaltung oder die Fachschaften nennt Döbler als konkrete Beispiele, „da man ja keinen Nachwuchs heranziehen konnte“. Nun gilt es also, nicht nur die neuen Studierenden gezielt anzusprechen, sondern auch jene, für die der Präsenzbetrieb etwas Neues ist.

Universitäten und Studierende: Hand in Hand

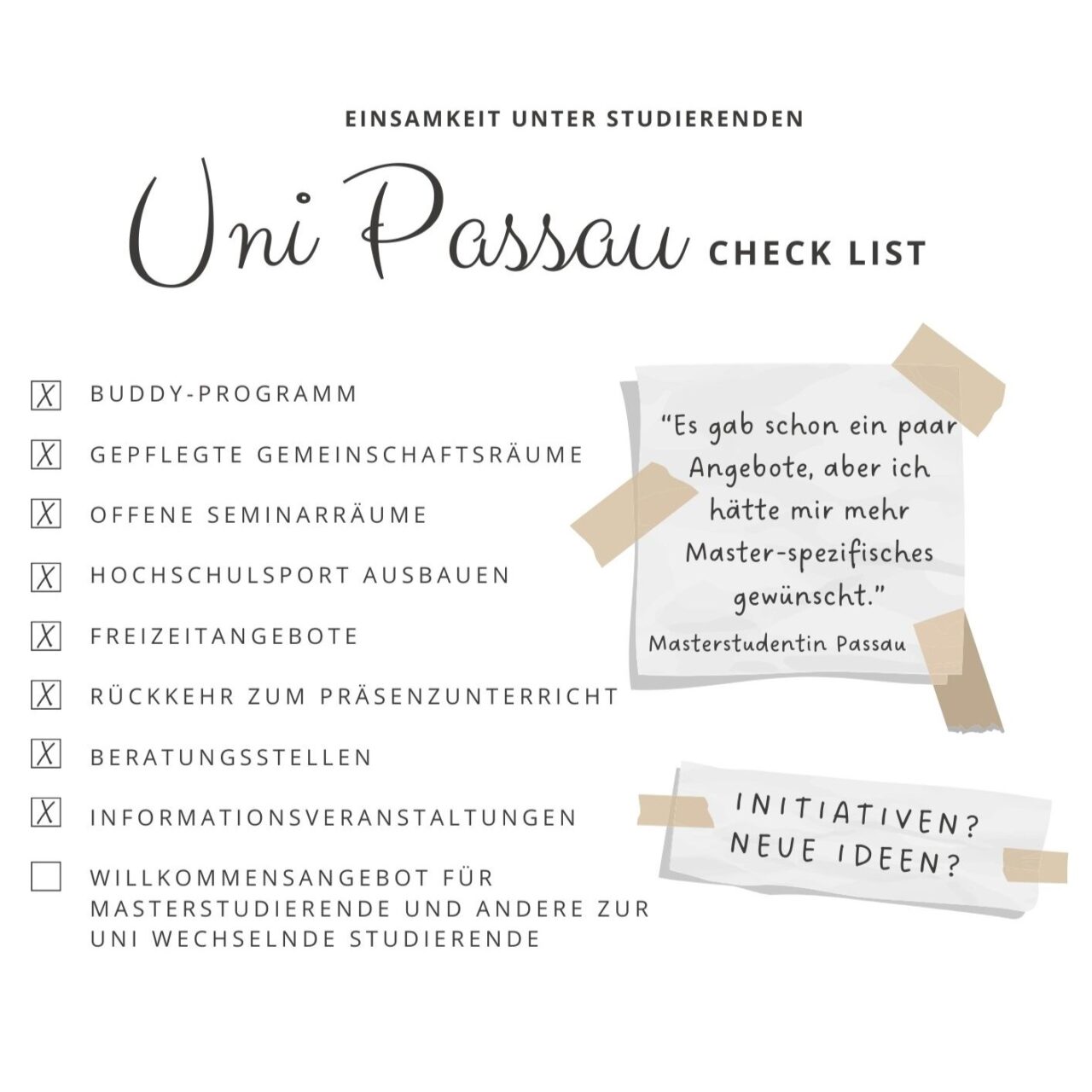

Sozial koordinierte Vorkehrungen, Auffangnetze und Anlaufstellen für Studierende – diese können sehr unterschiedlich aussehen und in der Hand der Hochschulen oder der Studierenden selbst liegen. Räumliche Strukturen sind ein zentraler Punkt, wenn es darum geht, soziale Begegnungen zu ermöglichen. Bibliotheken gibt es zwar an jeder Hochschule, aber sie sind „ein Ort, an dem man sich trifft, aber nicht miteinander spricht“, so Döbler. Deshalb brauche es zusätzlich Gemeinschaftsräume, in denen sich die Studierenden aufhalten können. Wenn die vorhandenen Räumlichkeiten der Hochschule das nicht zulassen oder nicht ausreichen, sind offene Seminarräume eine gute Möglichkeit. „Das erfordert aber auch ein gewisses Maß an Aufmerksamkeit und Logistik, gerade wenn zum Beispiel viel Technik in solchen Räumen steht“, gibt Dr. Döbler zu bedenken. Hier müssen Hochschulen und Studierende aufeinander zugehen: Zum einen bei der Bereitstellung der Räume, zum anderen bei deren Pflege.

Während die Universitäten online gingen, wuchs bei einigen Studierenden die Sorge, dass diese Art der Lehre in Zukunft zunehmen könnte. „An den meisten Hochschulen sehe ich eine Rückkehr zur Präsenzlehre“, sagt Döbler. Gleichzeitig könnten die entwickelten digitalen Strukturen aber auch weiterhin positiv genutzt werden: „Die Möglichkeit, hybrid an Veranstaltungen teilzunehmen, ist durchaus eine Option. Auch der Austausch unter den Studierenden kann erleichtert werden.“

Um die Hochschulen über die Lehre hinaus als soziale Orte zu gestalten, müssten Hochschulsport und Freizeitangebote nicht ab-, sondern ausgebaut werden. Aber auch Willkommenstafeln, Informationsveranstaltungen und Beratungsangebote müssten am Leben erhalten werden, so Döbler. Gerade das Ankommen an der Universität kann eine Herausforderung sein. Vor allem für Bachelorstudierende werden Möglichkeiten des Kennenlernens geschaffen. Masterstudierende oder Menschen, die während des Studiums die Hochschule wechseln, auch aus dem Ausland, werden oft nicht berücksichtigt.

„Es gab schon einige Angebote, aber ich hätte mir mehr Master-Spezifisches gewünscht. Bei der Kneipentour gab es zum Beispiel keine Gruppe für Master-Erstsemester. Ich war dann in einer Gruppe mit fast nur Lehramt BA Erstis. Auch nette Leute, aber cooler wären Leute aus meinem Studiengang gewesen“.

Masterstudentin, Uni Passau

Vor allem an Universitäten mit einer hohen Durchgängigkeit, also wenn Studierende vom Bachelor über den Master bis hin zur Tätigkeit als wissenschaftliche Mitarbeitende an derselben Universität bleiben, „ist das Bewusstsein nicht mehr da, dass es immer wieder Leute gibt, die unter Umständen neu anfangen. Und dieses Bewusstsein muss in gewisser Weise erst geschaffen werden“, sagt Döbler.

Und wie schneidet die Uni Passau ab?

Dass die Universität Passau eine Campusuniversität ist, das heißt, dass sich fast alle Gebäude an einem Ort befinden, ist ein großer Vorteil. Wer weite Wege zwischen den Veranstaltungen zurücklegen muss und keine Zeit hat, beispielsweise zwischen zwei Seminaren mit anderen einen Kaffee zu trinken, hat es deutlich schwerer, soziale Kontakte zu knüpfen erklärt Döbler.

Auch sonst schneidet die Universität Passau mit ihrem breit gefächerten Angebot nicht schlecht ab. Raum für Verbesserungen und neue Ideen gibt es trotzdem immer. Döbler gibt ein paar abschließende Worte mit auf den Weg: „Studierende können Initiativen starten, die kleine Strukturen verändern oder in größere Strukturen übersetzt werden können. Das entbindet die Universitäten aber nicht von der Verantwortung, so etwas auch anzuerkennen“.