„Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne.“

Das ist wohl eine der bekanntesten Zeilen aus dem Gedicht Stufen von Hermann Hesse. Womöglich gelingt es nur wenigen, diese Zeilen dem Autor oder einer bestimmten Epoche zuzuordnen, und trotzdem wandern sie wie ein stiller Sprachwurm durch unsere Gesellschaft. Sprache in Kunstform durchdringt unseren Alltag, oft unbemerkt. Die Gute-Nacht-Geschichte, die wir unseren Kindern vorlesen, die Melodie eines Radio-Lieds oder im Lachen einer Stand-up-Comedy im Abendprogramm.

Sprache ist Werkzeug, Machtmittel, Brücke, aber auch Kunst

Sprache ist im Sinn des Sender-Empfänger-Modells erst einmal ein Werkzeug, um eine Botschaft zu übertragen. Durch Sprache können unsere Gedanken formuliert und durch Schrift etwa auf Papier fixiert werden, sodass sie beliebig viele Menschen erreichen können. Bedeutungszuweisungen für vielumfassende Begriffe wie „Freiheit“ können genutzt werden, um die eigenen politischen Ansichten durchzusetzen.

Sprache kann eine Brücke zwischen Menschen bilden. Jenachdem zu welcher Zeit und an welchem Ort der Menschheitsgeschichte waren das unterschiedliche „linguae francae“, die Handelsbeziehungen und Wissensaustausch ermöglichten. Heute übernimmt vor allem Englisch diese Aufgabe. Sprache ist auf jeden Fall mehr als eine Aneinanderreihung einzelner Worte.

Beim künstlerischen Einsatz von Sprache lassen sich grundsätzlich drei Gattungen unterscheiden: Drama, Epik und Lyrik. Drama umfasst Handlungen, die aufgeschrieben wurden um im Theater gespielt zu werden, wobei Schauspieler in Rollen schlüpfen um eine Szene darzustellen. Alles, was wir sehen und „gescripted“ nennen, ist im Prinzip die Aufführung eines Dramas. Epik umfasst erzählende Texte, welche anstatt von außen auf das Geschehen zu blicken, uns Entwicklungen aus der Sicht der beteiligten Figuren oder einer Erzählstimme miterleben lassen, also beispielsweise in Romanen. Lyrik, oder wie wir sie meistens nennen Gedichte, waren in der ursprünglichen Form Lieder, die zum Spiel der Leier gesungen wurden. Davon bleibt heute noch der melodische Klang und die Verse, welche oft in Strophen oder klassischen Formen wie dem Sonett, dem Pantun angeordnet sind.

Mehr als blanke Worte

Wir möchten der Sprache als Kunstform von nun an mehr Raum geben und eröffnen deshalb unsere neue Poesie-Reihe: Mehr als blanke Worte. Mit dieser Reihe wollen wir einer zunehmenden Verflachung innerhalb unserer schnelllebigen, um Aufmerksamkeit ringenden Welt durch bewusste Sprache entgegenwirken. Dies soll eine Einladung an alle sein, die gerne ihre Worte teilen möchten, ganz egal ob unter eigenem Namen, Pseudonym oder anonym.

Schick‘ uns gerne deine(n) Text(e) unter: blank-einsendungen@ik.me

(Reminder: Keine Scheu vor unperfekten Zeilen. Es geht um Ausdruck, nicht um Geradlinigkeit.)

Hier sind für den Anfang drei Texte aus unserer Redaktion, die in einem Moment der Poesie entstanden sind:

|

Das kühle Hereinbrechen der Nacht Ich puste Rauch über die dunkelgraue Stadt. Aus den Kaminen steigt warme Luft empor. Das kühle Hereinbrechen der Nacht, in der ich endlich das Zweifeln verlor. Thesi |

|

Gewitter Regen verweicht das Holz Donner erschüttert den Stolz Taghell für einen Moment mit brausendem Temperament

Tiere flüchten zum Bau Alter Eber wie alte Sau Keine Ende der Blitze in Sicht Manche fürchten sich nicht

Herrschaft über die Glut Sie gibt den Menschen Mut Energie in allen Formen Frei von Regeln und Normen Moritz 2023-06-26 |

|

Ich & Du

Es sind Jahre vergangen, seit ich zuletzt hier war. Damals war diese Wohnung mein Zuhause, ein Ort, den ich verlassen habe. Die tiefe Trauer, die in diesen Wänden zu spüren ist, haftet noch immer an den Räumen, auch wenn sich die Menschen, die hier leben, verändert haben. Ich werde von den neuen Mitbewohnern und alten Freunden begrüßt, der enge Flur füllt sich mit Umarmungen und Wiedersehensfreude. Mein Blick bleibt an einem Bild an der Wand hängen. Es zeigt glückliche Momente, die ich hier einst erlebt haben durfte. Dieses Bild ist wie ein Fenster zu einer Zeit, die sich gleichzeitig fern und vertraut anfühlt. Während die Gespräche um mich herumfließen, ziehen die Erinnerungen an mir vorbei. Plötzlich verlässt man das vertraute Umfeld und findet sich in einer neuen Stadt wieder, mit anderen Menschen, an anderen Plätzen. Die einst so lebendigen Orte werden zu Fragmenten, bruchstückhaften Erinnerungen, die für einen so viel bedeutet haben. Die Orte und Menschen, die ich damals kannte, haben sich verändert. Neue Gesichter, neue Geschichten sind in diese Wohnung eingezogen. Die Momente, die wir teilten – Film- oder Kochabende, die ein oder andere Verlegenheitszigarette in der Küche – leben nur noch in meiner Erinnerung. Das Leben geht weiter, auch ohne einen selbst. Freundschaften, die einst so vertraut schienen, haben sich gewandelt, wurden brüchig. Sie nehmen eine neue Struktur an, können lose werden und sich auflösen. In Passau haben wir alle Spuren hinterlassen, unsichtbare Abdrücke, die dennoch eine bestimmte Phase unseres Lebens spiegeln. Ich frage mich, ob diese Erinnerungen bewahrt werden können. Werden die Orte uns vergessen? Vielleicht. Wahrscheinlich. Doch vielleicht ist das in Ordnung so. Ich sehe mein Bild an der Wand. Es hängt dort wie ein lebendiges Fragment. Es war ein heißer Sommertag im Juli, mein erster Sommer in Passau. Alles war neu, aufregend und voller Möglichkeiten. Ich erinnere mich an die anfängliche Lust des Jurastudiums, an die vielen Ideen und Träume, die ich hatte. Passau war damals eine fremde Stadt, die langsam zur Heimat wurde. Während ich in die Vergangenheit blicke, erkenne ich, wie sehr ich mich verändert habe. Fotos sind wie kleine Fenster zu alten Gefühlen und Begegnungen. Sie erinnern uns daran, wie schnell die Zeit vergeht, wie sehr wir uns bewegen, wachsen, wandeln. Ein kurzer Blick darauf reicht, um in eine alte Version von sich selbst zurückzukehren, nur um sich gleichzeitig der eigenen fragilen und endlichen Gegenwart bewusst zu werden. Die Zeit drängt weiter und ich verabschiede mich. Die Wohnung, die Menschen, das Bild – all das bleibt hier, während ich meinen Weg fortsetze. Das Bild bleibt an der Wand, ein stilles Zeitfenster. Für die anderen mag es nur ein Bild sein, doch für mich ist es ein Stück Leben. Mit einem letzten Blick lasse ich es zurück und gehe hinaus. In den Fragmenten der Vergangenheit verweilen unsere Erinnerungen. Doch im Erzählen und Schreiben schaffen wir etwas Neues; einen Raum, in dem sich Vergangenheit und Gegenwart begegnen, der etwas für das Zwischenmenschliche schafft, in dem das Ich und das Du miteinander in Dialog treten können. Es ist ein Raum der Freiheit, der Verwandlung, der Unendlichkeit. In diesem Raum begegnen sich das Ich und Du und unsere Träume und unser Leben entfalten sich im Dialog zu einer vollkommenen Unendlichkeit. Ersin |

Hinweis: Dieser Artikel ist Teil der Themenwoche Sprache des Passauer Campusmagazin blank. Mit dieser Themenwoche möchten wir verschiedene Perspektiven auf Sprache sichtbar machen und zur Auseinandersetzung mit ihrer Komplexität anregen. Wir erheben dabei keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern möchten lediglich einige der vielen Facetten beleuchten. Weitere Beiträge zum Thema Sprache erscheinen im Laufe der Woche (23. bis 29. Juni 2025) – hier, auf unserem Instagram-Account sowie auf Spotify.

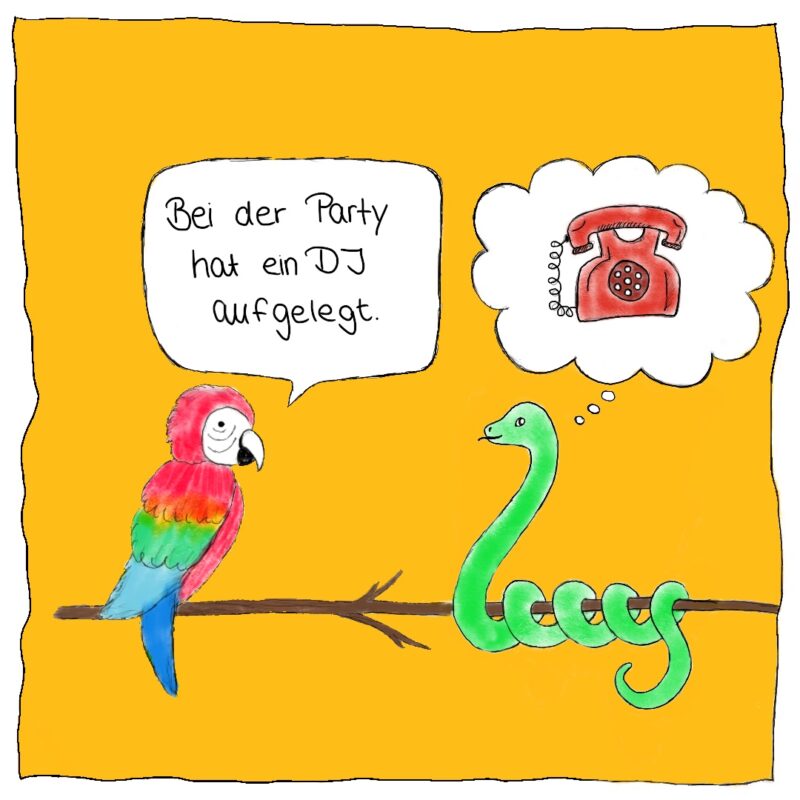

Teil 4 unserer Comicserie Sprache von Veronika Bigler